说明:本文系统介绍了电化学活性表面积(ECSA)的核心概念、四大优势、主流测试方法(氢/CO欠电位沉积、双层电容法等)及操作步骤,展望了其动态原位耦合的发展方向。阅读后可掌握ECSA作为催化剂活性位点关键指标的原理与应用,学会通过电化学手段精准评估材料性能,为燃料电池、电解水等能源领域研究提供技术支撑。

ECSA的定义

ECSA的本质是通过电化学手段表征催化剂表面的活性位点密度。其理论基础源于双电层电容(Cdl)与电极真实表面积的正相关性,当电极表面仅发生可逆的双电层充放电过程时,电容值与活性面积呈线性关系。也是衡量电极材料参与电化学反应有效面积的关键指标,对归一化电流、计算反应动力学参数及评估催化剂性能至关重要。

它在能源领域(如燃料电池、电解水)和腐蚀研究中具有核心地位,尤其在氢析出反应(HER)、氢氧化反应(HOR)、氧还原反应(ORR)等催化反应中,ECSA的精确测量直接影响活性位点利用率和稳定性评价。

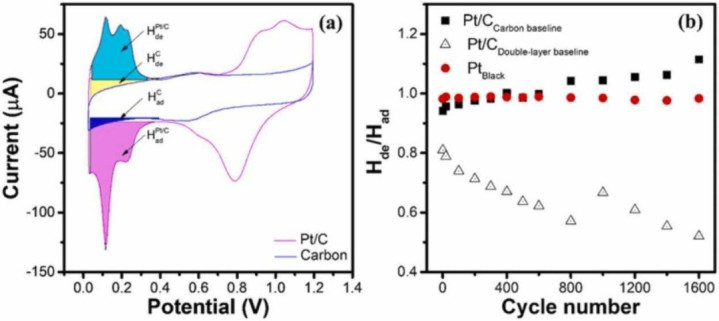

图1:Pt/C材料的相关双层电容测试图。DOI:10.1016/j.apcatb.2022.121351

ECSA的核心优势

1. 真正对应“活性”而非“几何”面积,ECSA通过电化学探针(如氢/CO欠电位吸附、双电层电容)只统计能够参与电荷转移的位点,自动屏蔽封闭孔、绝缘面或无法润湿的区域,避免了BET在微孔催化剂上“把死孔也算进去”的系统性高估,使后续计算的TOF等本征动力学参数更可信。

2. 原位、无损、快速检测,测试全程在电解液中原位进行,无需真空、高温或离子束刻蚀,电极结构与表面物种保持反应态;一次CV或EIS仅需数秒到数分钟,重复测量20次以上也不会破坏活性位点,因此可实时追踪循环老化、毒化或电位诱导重构带来的面积衰减。

3. 与器件性能直接挂钩,将实测ECSA代入燃料电池、电解槽或金属-空气电池的极化曲线,可直接得到单位活性面积的电流密度,实现“材料—膜电极—电堆”跨尺度归一化;这一方法对工业厚电极、气体扩散层同样适用,解决了SEM/BET难以穿透复杂多孔结构的难题。

4. 普适且可扩展,从贵金属纳米粒子到单原子催化剂,从氧化物到高熵合金,只需更换探针分子或调整电位窗口即可在同一实验框架下获得可比数据;与在线光谱、质谱耦合后,还能把“总面积”细分为不同配位环境的位点贡献,实现活性位点的空间-能量成像。

ECSA的主要测试方法

1. 氢欠电位沉积(H-Underpotential Deposition,H-upd)

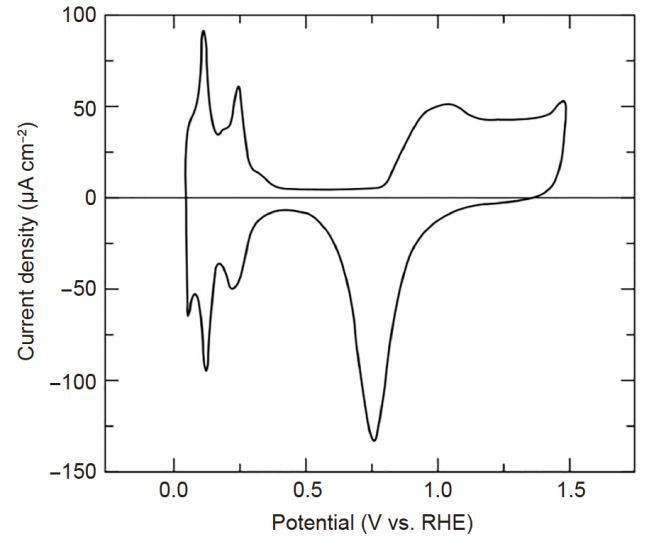

循环伏安测试表明,Pt/C催化剂表面的氢吸附遵循“满单层”规则:每个表面 Pt 原子恰好与一个H原子结合。图2为多晶Pt的典型CV曲线,其氢的吸/脱附过程对应一对特征电流峰,成为评估 Pt 活性位点数量的重要指纹区。

Pt+H+e-→pt-H

图2:多晶Pt的CV图,扫速为50 mV/s。

氢在Pt不同晶面的吸附强度差异,使循环伏安曲线出现分立的特征峰(图 2)。其中,~0.3 V处的主峰对应“强吸附氢”,其源于短程有序的Pt(100)面;~0.1 V 处的肩峰对应“弱吸附氢”,来自Pt(110)台阶位或短程有序的Pt(111)面。

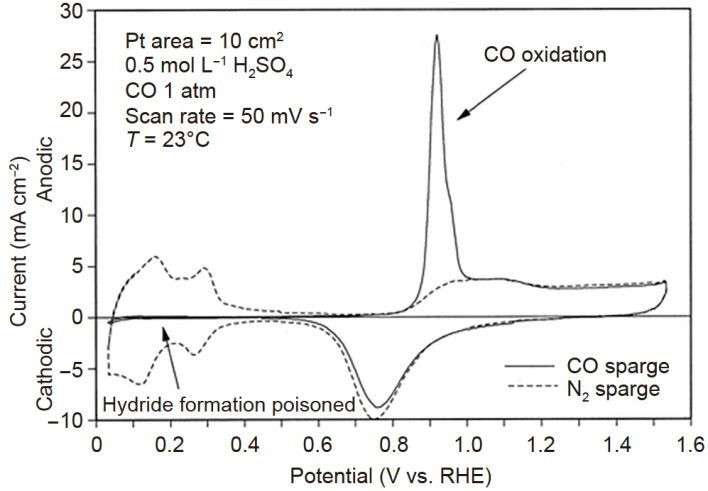

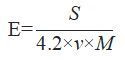

综合这三种低指数晶面的表面原子密度,可得到经验常数2.1 C m-2,用于通过氢区吸/脱附峰积分电量计算电化学活性面积(ECSA):

式中,S表示H在Pt表面吸附或脱附产生的电流响应对应于CV曲线中电流与电压的积分面积或吸脱附面积的平均值,该面积A×V需要利用双电层对H的吸附或是脱附区进行背景扣除;2.1表示H在Pt表面的的电荷密度(C m-2),v表示扫描速率(V/s),M表示电极上负载Pt的质量(g)。

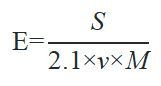

2. CO剥离测试(CO-stripping)

CO剥离测试(CO-stripping)与氢欠电位沉积(H-upd)测定ECSA的原理相同,均依赖于单层吸附物种氧化所释放的电量。

具体是先在 0.2 V(vs. RHE)恒电位下使CO在Pt表面形成饱和单层,随后进行CV扫描;当电位升高时,吸附的CO被氧化为CO2并从表面脱附,在伏安曲线上出现一个或多个清晰的氧化峰。图3为多晶Pt典型的CO-stripping伏安图,其峰面积即对应于单层CO氧化所需的电荷量。

图3:多晶Pt的CO-stripping CV图。DOI:10.1021/ie950580m

与H-upd不同的是,H对应1个电子的转移,而CO通常对应2个电子的转移,如下公式:

H2O+Pt→Pt-OHads+H++e-

Pt-COads+Pt-OHads→CO2+H++e-+2Pt

而ECSA可以通过下式计算:

式中,S表示CO再Pt表面氧化产生的电流响应峰面积;4.2表示单位面积Pt上的CO解吸电荷量(C m-2)

3. 金属欠电位沉积

金属的欠电位沉积(UPD)是指一种电化学现象:当沉积金属的功函数低于基体时,可在比其热力学可逆电位更正的电位下于基体表面形成亚单分子层或完整单层。与CO-stripping 类似,UPD层的剥离电量需扣除非Faradaic的双电层电容及H脱附贡献后,再由溶出峰面积计算电化学活性面积(ECSA)。

不同金属的单层剥离电荷密度须分别校正:Cu、Ag 和 Pb 在 Pt 表面的经验值依次为 4.2、2.1 和 3 C m-2。以Cu为例,假设每个Cu原子氧化时转移2个电子,可在Pt表面形成近似致密的Cu单层。

Cuupd→Cu2++2e-

4. 双层电容法(Double Layer Capacitance, DLC)

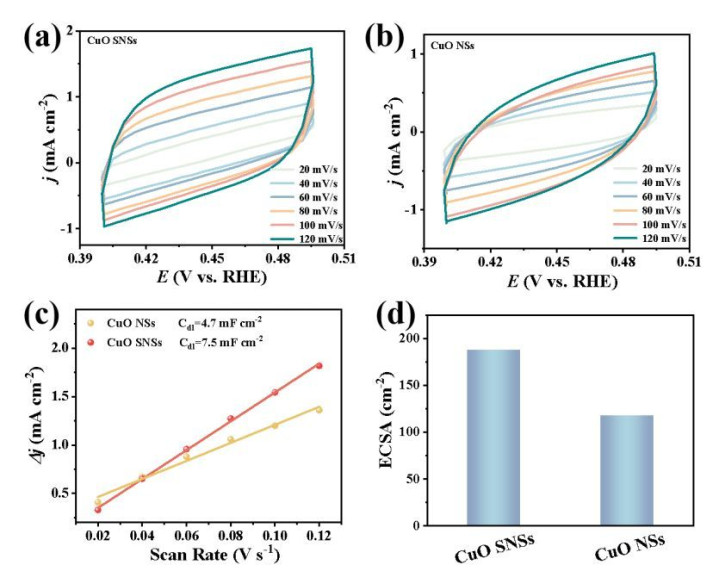

双层电容法(Double-layer Capacitance,简称Cdl),首先通过在工作电极的非法拉第电流区间内进行不同扫速的CV测试,得到一系列相应的CV曲线,再分别取不同CV曲线中,中间电位上的两个电流密度之差的绝对值(|jcharge−jdischarge|)作为纵坐标,扫速作为横坐标,绘制散点图,将散点作线性拟合后,得到拟合直线,该直线斜率的一半即为Cdl值。

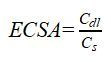

通过Cdl值可以进一步计算催化剂的电化学活性面积(Electrochemcial Active Surface Area,简称ECSA)。通常情况下:

式中Cs为比电容,碱性介质中Cs值一般取40 uF cm-2;酸性介质中Cs值一般取35-60 uF cm-2。

ECSA的主要测试步骤(以双层电容法为例)

测试前准备

①配置好需要测试的电解液、制作电极、若需通气(如CO2)则连接好气路,包括进气口、出气口。

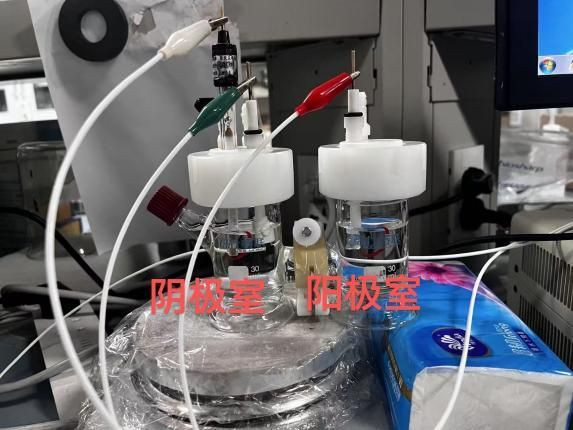

②电解槽:三电极体系一般用H槽,双电极体系一般用单槽测试。

③参比电极:由于电解液环境不同,选用的参比电极也不一样,电位校正的换算方式也不一样。

酸性:Ag/AgCl电极E(RHE) = E(Ag/AgCl) + 0.0592·pH + 0.197(饱和氯化钾)

碱性:Hg/HgO 电极E(RHE)= E(Hg/HgO) + 0.0592·pH + 0.098(1M KOH)

中性:饱和甘汞电极E(RHE)= E(饱和甘汞电极) + 0.0592·pH + 0.241

按照如图将电化学工作站通过电机线与电极相连,准备测试。

图4:H槽装置连接图。

测试阶段

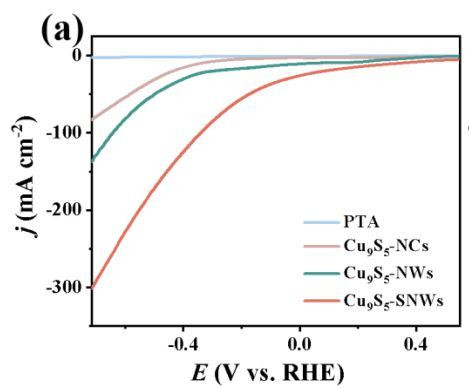

①选择非法拉第区间,可以根据LSV/CV曲线观察非氧化还原反应电位区间。如图,该三种材料再0.4-0.5VRHE下几乎无法拉第电流,可以将该电位区间确定为非法拉第电位区间。

图5:相关催化剂的LSV图。

②确定多个扫速(v)记录CV曲线,如0.02、0.04、0.06、0.08、0.1、0.12 V/s记录CV曲线;取电压中间的电流密度差值的绝对值作为双电层电流(Δj=|jcharge−jdischarge|/2);

③线性拟合,随后以扫速为横坐标,Δj为纵坐标,绘制散点图,根据(Δj=v·Cdl)所得直线的斜率即为Cdl。

④根据 ,求出ECSA值,如图。

图6:相关催化剂的CV、Cdl图。

未来展望

ECSA 测试技术将朝着“动态-原位-多方法耦合”的方向迭代,以弥合现有电化学(双电层电容、CO/Hg 欠电位沉积等)与非电化学(BET、AFM)手段在普适性、准确性和工况相关性上的差距。

一方面,针对金属氧化物、单原子、高熵合金等新一代催化剂,研究者正在把非法拉第区电容测量扩展到极性非质子电解质、引入含中间体吸附电容的新等效电路,并同步利用EIS与CV交叉验证,以降低离子特异性吸附和界面转移反应带来的误差。

另一方面,通过开发超细锯齿状纳米线阵列、ALD/EBE 模板合成等一维纳米结构,可直接在膜电极上原位放大 ECSA,同时配合微区光谱-电化学联用,实现活性位点与反应中间体的实时成像与计数。